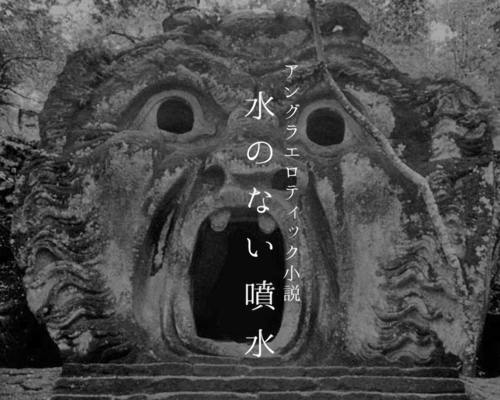

水のない噴水11

2012/11/17 Sat 04:26

午前零時。

緩やかな坂が続く首都高下の歩道には、濃厚な排気ガスが充満していた。

昼は大勢の人が行き交う賑やかな歩道だったが、しかし夜ともなるとその賑わいは六本木交差点に奪われ、麻布周辺はひっそりと静まり返っていた。

ヒールの踵を鳴らしながら薄暗い歩道をひたすら歩いて行くと、西麻布の交差点が見えて来た。交差点の手前に数台のタクシーが止まっていた。涼子は歩調を弱めながら、横目で運転手の顔とタクシーのルーフを確認した。

帽子を斜めにかぶりながらイライラしている運転手。ニヤニヤと笑いながら携帯で話し込んでいる運転手。眠そうに大アクビをしながら新聞を読んでいる運転手。いろんな運転手がいたが、どれもこれも涼子が求める運転手ではなかった。しかも、そこを陣取っているタクシーのルーフには大手タクシー会社のロゴばかりが光っており、涼子は小さな溜め息と共に西麻布の交差点を素通りしたのだった。

交差点を左に曲ると更に静まり返ったオフィス街の通りに出た。

しばらく歩くと街路樹の影にガソリンスタンドの煌々としたネオンが見えた。

そんなガソリンスタンドの隅に一台のタクシーが止まっていた。タクシーのルーフには『個人』とかいてある。

背の低い六十代の運転手が白いワイシャツを腕まくりしながらせっせと車を磨いていた。見るからに誠実そうで真面目そうな運転手だ。

フロントガラスを磨いていたタオルをギュッと絞った運転手は、水銀灯に照らされた車を一歩離れて見つめながら「ぴっかぴか」と嬉しそうに笑った。

それは、まさに涼子が求めていた運転手だった。

いきなり運転手の背後から「いいですか?」と声を掛けた。

運転手は突然現れた涼子に「へ?」と一瞬驚きながらも、すぐに「どうぞどうぞ」と車に乗り込んだ。

運転手は後部ドアを開けながら慌てて制帽をかぶった。几帳面にバックミラーで帽子の角度を整えながら、後部座席に乗り込む涼子に「どちらまで?」と尋ねた。

「上野公園までお願いします」

凉子が答えると、運転手は「ありがとうございます」と頭を下げながらメーターをカチャンっと鳴らした。

車道に出たタクシーは、青山霊園方面に向かってゆっくり走り出したのだった。

ネームプレートには大森昭一と書かれていた。いかにも戦後生まれらしい名前だと思いながら、凉子は大森に年齢を聞いてみた。

「来月で六十四になります」と愛らしい笑顔で答える大森に、「こんな時間まで大変ですね」と労いの言葉をかけると、大森は嬉しそうに目を細めながら笑った。

「幸い、ウチは個人タクシーですから定年はありませんからね。体が言うことをきいてくれるうちに働いておかないと、老後が大変ですから」

「奥さんはお元気なんですか?」

「いえ、一昨年までは元気にスーパーで働いていたんですがね、いきなり腰と膝を痛めちゃいまして、それっきりスーパー辞めちゃったんです。なんせ、まだまだ家のローンがたっぷりと残ってますからね、だからこうして私が一人で朝まで働かなくちゃなんないんですよ」

にやにやと笑いながら話す大森のその口ぶりと、制帽から見える寂しげな白髪が庶民を物語っていた。

凉子はこんな男を求めていた。真面目で貧しい庶民を凉子は求めていた。こんな男が、凉子の描くストーリーにぴったりと当てはまっているのだ。

恐らく大森は、膝と腰を痛めた妻とは、既にセックスが途切れている事だろう。しかし、いくら六十を過ぎても男から性欲が消えることはない。日頃、七十を過ぎた国会議員の豚共を相手にしている凉子にはそれがよくわかっていた。

となれば、風俗か浮気しかない。

しかし、大森は見るからに貧しかった。両手にはめている白い手袋には、穴を縫い合わせた裁縫の跡が残っているほどに貧しかった。

こんな男が浮気をするとは到底思えなかった。当然、高いお金を支払って風俗で性欲を発散させるとも思えなかった。

ということは、この男はもう何十年も若い女を抱いていないはずだ。私の裸体を見れば、きっとこの男は理性を失うはずだ。

凉子はそう確信しながらタクシーに揺られていたのだった。

タクシーは不忍池の西側を走っていた。

右側には鬱蒼とした茂みに潜む不忍池が、貪よりとした黒い水を夜風で波たてていた。

今まで、何度この公園に連れてこられただろうと、凉子は溢れ出てくる忌々しい記憶に軽い頭痛を覚えた。

上野公園の闇の中には、大勢のホームレスや変質者が息を潜めていた。そんな闇の中で、凉子は幾度となく彼に屈辱を与えられた。

ここは凉子にとって最も思い出したくない場所だった。

だから凉子はここを選んだのだった。

「上野公園に着きましたけど、どちらで止めましょうか」

大森は赤色灯がぼんやりと灯る池之端交番の手前でそういいながらスピードを緩めた。

「この辺に東弦寺という大きなお寺があると思うんですけど……」

「東弦寺ですか?……」

大森はそう呟きながら交番の前にタクシーを止めると、慣れた手つきでナビを操作し始めた。

交番では年配の警官と若い警官が笑いながら雑談をしていた。今からこの公園で起きる事件は、果たして彼らにとって幸なのか不幸なのかと思いながら交番をぼんやり見ていると、不意に運転席から「あった!」という声が聞こえてきた。

「こりゃ随分と狭い路地だな……」

大森はそう呟きながらナビをセットすると、そのままゆっくりとタクシーを発進させたのだった。

東弦寺は不忍池の近くにある大きな寺だった。

建物自体は小さかったが駐車場だけは巨大だった。寺の入り口に門扉はなく、深夜でも自由に出入りする事ができたため、彼は上野公園で凉子を陵辱する時は、必ずここに車を止めていた。

そんな公衆便所の前でタクシーが止まった。大森は、その異様な雰囲気に気づいたのか、「お通夜じゃなかったんですね……」と恐る恐る呟きながらタクシーのメーターを止めた。

凉子は乾いた喉にゴクリと唾を飲み込みながらバッグに手を忍ばせた。凉子の指先にタオルに包まれた出刃包丁の柄がツンっと当たった。

「ありがとうございます、三千五百円です」

大森はそう言いながらルームランプを照らし、何やら日報のようなノートをペシャリペシャリと捲り始めた。

凉子は運転席のシートの裏にソッと身を屈めた。そして、事前にシートの裏に走っていた黒いパイプに引っ掛けておいたヒールのトップラインを見つめながら「やだ……」と顔を顰めた。

「どうしましたか?」と大森が後ろに振り返った。

「こんな所からパイプが出てたんです。ヒールが引っかかっちゃって……どうしょう、取れない……」

凉子はシートの下に屈み込みながら足下の陰に紛れた。

大森は慌てて内ポケットからペンライトを取り出すと、「大丈夫ですか?」と後部座席の底を照らした。

「取れません………このヒール、とっても高かったのに……どうしよう……」

それを聞いた大森は、弁償させられる事を恐れたのか慌てて運転席から降りると、後部座席に乗り込んできた。

「ちょっといいですか……」と呟きながら、大森は凉子の足下に顔を潜り込ませた。

「うわぁ……がっちりと挟まっちゃってるなぁ……」と呟きながら、パイプに引っかかったヒールのトップラインを引っ張っていた。

凉子は、そんな大森の白髪だらけの後頭部を見つめながらもう一度ゴクリと唾を飲んだ。そして息をゆっくりと吸いながら、その呼吸にあわせて斜めに倒していた脚を中心に戻した。

ミニスカートから伸びていた白い太ももは、じわりじわりと時間をかけながら左右に広がっていった。大きく開いた股は、シートの下に潜り込んでいる大森の頭を完全に挟んでいる。

今ここで大森が顔を上げれば、大きく開いた股の中心は大森の鼻先だった。それを思うと凉子の胸はムラムラと炙られ、みるみるとパンティーの中心が湿っていった。

「よし……取れましたよ……サンダルも痛んでませんから大丈夫ですよ」

そう言いながら、シートの下に潜り込んでいた大森がモソモソと出てきた。

いよいよだと凉子は背筋をゾクゾクさせながら、顔を上げた大森が更に見えるようにと股間を突き出したのだった。

大森は顔を上げるなり、「えっ」と絶句しながらそのまま固まった。

凉子は黙ったまま大森を見つめた。既にパンティーはじっとりと湿り陰部にぴたりと張り付いていた。

「あ、いや、失礼」

大森は慌ててそこから脱出しようとした。慌てて右足を大森の前に下ろして進路を妨害すると、再び大森は「えっ」と絶句しながら凉子の顔を見た。

「おじさん……」

そう呟いた凉子は、ぐっしょりと濡れたクロッチを横にずらした。

凉子の膣は糸を引くほどに濡れていた。凉子は、人差し指の先をそこに当てると、裂け目に沿ってぬちゃぬちゃと上下させ始めた。

ネトネトに糸を引いた膣が卑猥な音を車内に響かせた。

ぼんやりと灯る黄色いルームランプに照らされた大森は、まるで幽霊と遭遇したかのように顔を引きつらせながらも、その小さな目で凉子のトロトロに濡れた膣を凝視していた。

「な……なんでしょう……」

そう声を震わせる大森を、凉子は子犬を見つめるような目で見つめた。そしてそのトロトロに濡れた穴の中を指で掻き回しながら、「私としたい?」と聞いた。

大森はゴクリと大袈裟に喉を鳴らした。

固まったまま小さな目玉だけをギロギロとさせている大森は、まるでハエを狙っているカメレオンのようだ。

凉子はソっと股を閉じると、そのまま座席下の大森の横に並んで座った。そして大森の体をシートに持ち上げようとしながら、「おじさん、ここに座って」と甘えた声で囁いた。

大森は「えっ?、えっ?」とウブな中学生男子のように戸惑いながら、恐る恐る自らシートに腰掛けた。

さっそく凉子はズボンのベルトを外そうとした。すると大森は「しかし私はこんな年寄りだし」と焦りながらも、ズボンを脱がせようとする凉子に合わせて、自ら尻を持ち上げたのだった。

YGのロゴの付いた白いブリーフはかなり履き古されたものらしく、その中心部には黄色いシミが点々と付いていた。それを指でズリ下げると、白髪まじりの陰毛の中から弱々しいペニスがヌッと顔を出した。

「でも立ってるよ……」

凉子は弱々しくも勃起しているペニスに熱い息を吹きかけながら優しく上下にしごいた。

タクシーの運転手という一日中座ったままの仕事のせいか、大森の股間には酢のような据えた臭いがぷんぷんと漂っていた。亀頭も酷く汚れており、カリカリに乾いた恥垢のようなモノが所々にこびりついていた。

「お客さん、こんな年寄りをからかわないでくださいよ……」

大森は恥ずかしそうにそういいながらも、小さな亀頭の先に透明の汁を光らせていた。

その汁を舌先でペロリと掬い取ると、大森は「あぁっ」と呻きながらも、必死に「お金は払えませんからね」と、何度も凉子に念を押した。

凉子は、まるでアイスキャンディーを舐めるように亀頭をぺろぺろしながら、そんな大森をソッと上目遣いで見つめた。

そして左手で大森の尻を優しく撫で、右手の爪先でよれよれの睾丸をくすぐりながら「お金なんていらないわよ……」と小さく微笑んだのだった。

凉子はカリ首の裏を舌先でなぞりながら、シートの上に置いていたバッグの中にソッと手を忍ばせた。

中から東京UFJ銀行の帯が巻かれた百万円の束を取り出し、大森の亀頭を愛撫しながらそれを大森の膝の上にポンっと置いた。

大森の荒い呼吸が一瞬止まった。

凉子は唇に光る唾液をネイルの施された長い指で拭い取ると、「このお金、おじさんにあげる……」と大森の顔を見上げた。

大森は今まで以上に絶句しながら金と凉子を交互に見ていた。そしていきなりへへへへへっと引き攣った顔で笑うと、「これはいったい何の真似ですか?……私なんて狙っても何も出てきませんよ……」と急に辺りを見回しながら狼狽え始めた。どうやら大森は、新手の美人局か何かだと疑っているらしい。

凉子は再び目を伏せた。そしてまた大森のペニスに舌を這わせながら「本当よ」と呟いた。

「そのお金、本当におじさんにあげるわ。そして私の体もおじさんの好きなようにさせてあげる……ただ、ひとつだけお願いを聞いて欲しいの……」

大森は、ほら来た、と言わんばかりの表情を浮かべながら、「面倒はごめんですよ」と、股間で蠢く凉子を引き離そうとした。

「絶対に迷惑は掛けないわ。本当よ。約束する……私、今、とっても困ってるの……だからおじさんに助けてほしいの……」

凉子の舌は更にいやらしく動き始めた。大森は、疑いの目で凉子を見つめていたが、しかし、凉子のそのあまりにも卑猥な舌の動きに身動きできなくなってしまっていたのだった。

凉子の舌は、睾丸から肛門へと下りていった。閉じていた尻肉を強引に舌でこじあけた。それは、いつも凉子が豚親父たちにされている事だった。

開いた大森の肛門には、潰れたシメジのようなイボ痔がぶら下がっていた。ツーンっと脳を刺激する便臭が漂い、肛門を囲む尻毛にはティッシュのカスらしき白い紙くずが無数に散らばっていた。

そんな最悪な肛門を、凉子はまるで大型犬が水を飲んでいるような下品な音を立てながら舐めまくった。

大森は「そんなところまで」と恐縮していたが、しかし、いつも豚親父たちの肛門を舐めていた凉子は、然程苦ではなかった。

肛門から蟻の戸渡りまできれいに嘗め尽くした凉子は、いきなりガバッと体を起こした。そしてシートに座る大森に抱きつくと、大森の顔を至近距離で見つめながら「お願い。おじさん助けて」と切ない声を出した。

突然凉子の大きな目に見つめられた大森は、とたんに顔を真っ赤にさせた。まるで童貞の高校生が隣のお姉さんの着替えシーンを偶然目撃してしまった時のように緊張していた。

凉子は大森の手を掴み、その手から白い手袋を抜き取った。そして素手になった大森の右手を自分の胸に押し付け、もう片方の手を膣へと導いたのだった。

興奮した大森は痛いくらいに胸を乱暴に揉み、そしてヌルヌルに濡れる膣を必死に弄った。

凉子は、そんな大森の無精髭の生える頬をいやらしく撫でながら、歯槽膿漏の臭いが漂う大森の唇の中に舌を滑り込ませた。

一瞬、大森が唖然とした隙に、抜き取った白い手袋を素早くバッグの中に押し込んだ。

凉子の口内で固まったままの大森の舌だったが、執拗に絡み付いてくる凉子の舌に挑発されるうちに、その年老いた舌は突然狂ったように動き始めた。

その瞬間、凉子はこの男は必ず落ちると確信した。

口内で暴れ回る大森の舌を、凉子は思わせぶりに素早く抜き取った。そして再び大森の股に潜り込もうとすると、大森は老人とは思えない凄い力で凉子の体を抱きしめた。

「もう入れてもいいですか、もう我慢できませんよ」

大森は壊れたロボットのような早口でそう言うと、膝の上に跨がっていた凉子の股間にペニスを擦り付けてきた。

そんな大森を素早く躱し、凉子は再び股間に滑り込んだ。

「まだダメ。私のここに入れたいのなら、私を助けてからにして」

凉子はそう言いながら、しゃがんだ股間に指を這わし、大森に向かって膣を押し広げた。

「入れたいんでしょ? 私のここにヌルヌルと入れたいんでしょ?」

そう囁きながら膣の中に指をピストンさせる凉子は、大森をジッと見つめながら再びペニスに舌を這わせた。

「……助けるって……私はいったい何をすればいいんですか……」

大森はハァハァと荒い息を吐きながら言った。

そこで初めて凉子は大森の亀頭を口に含んだ。今まで舌先でぺろぺろと舐められてばかりいた大森は、凉子の口内の温かさに思わず「あぁぁ」と声を漏らした。

「簡単な事よ。新宿まで荷物を運んで貰うだけでいいの……」

大森は「荷物……」と呟きながら、ハァハァと開いていた口をゆっくりと閉じたのだった。

恐らく麻薬か拳銃といった違法な物には間違いないだろうと思った。昔、八王子のタクシー会社に勤務していた時にも、ある暴力団員から荷物だけを運ぶように頼まれ、それを運んでいる途中で運悪く検問に捕まり、大量の覚醒剤を所持していたとして逮捕された不運な同僚がいた。

麻薬の運び屋に使われるのは、タクシー業界ではよくある話だった。

大森はこの三十五年間、無事故無違反でタクシーの運転手を続けてきた。やっと個人タクシーの資格を取り、今ではベテランの運転手として、大勢の顧客を抱えるようにまでなっていた。

そんな大森に、今、初めて魔の手が伸びようとしていた。

不意に、大森の頭に、腰を痛めて寝たきりの妻の姿が浮かんだ。その隣で妻に寄り添うようにして寝ている、身体障害者の息子の姿も浮かんできた。こんな事で愛する二人を路頭に迷わすわけにはいかないのだ。

しかし、そう決心した瞬間、何ともいえない快感が大森の下半身に襲いかかってきた。

迷っている大森に早く決断させようとする凉子が、大森のペニスを喉の奥まで飲み込んでしまったのだ。

じゅぷ、じゅぷ、じゅぷ、っと卑猥な音を立てながら、凉子の頭部が上下に動き出した。堪らなくなった大森は、両足の太ももをひくひくと痙攣させながら「あぁぁぁ」っと天井を見上げた。

「お願い……絶対に迷惑はかけないから……」

そう呟きながら上下に動く凉子の頭部を、大森は両手で優しく支えた。

(この時間だったら大丈夫だろう……)

そんな言葉が大森の頭を過った。

(新宿までだったら裏道を通って行けば検問に捕まる事はない……)

凉子の艶かしい舌の動きと共に、そんな言葉が次々に湧いて出てきた。

(……百万あれば、息子に電動車椅子を買ってやれる……あと、あいつらがあれほど欲しがっていた四十インチのテレビも、ウォシュレット付きの便座も、そして羽毛布団だって買ってやれるじゃないか)

もはや大森の頭の中は欲の塊と化していた。貧乏で苦しんでいる不自由な家族が救えると共に、今までに触れた事すらないような美女を、思いのままに抱く事ができるのだ。

大森は再び決心した。麻薬であろうと機関銃であろうと何でも運んでやる、と。

頭部を支えていた大森の手が急に力を増した事で、凉子は大森が完全に落ちたと確信した。

今にも破裂しそうな亀頭に、更に濃厚に舌を絡ませながら凉子は上目遣いで大森を見た。

大森はそんな凉子を自信に満ちた目で見下ろしながら「わかりました」と頷いた。

「ありがとう」

凉子は大森の腰を両手で抱きしめながら、その大きな瞳にジワっと涙を潤ませたのだった。

凉子は未だペニスに舌を這わせたまま説明を始めた。

「一時間ほどここで待ってて下さい。荷物が用意できたらおじさんの携帯に電話をしますから荷物を取りにきて下さい」

「その場所まで荷物を取りにいけばいいんですね」

「そうです。お金は、その時、荷物と一緒に渡します……それを新宿まで運んでから……その後、ホテルに行きましょう……」

そう微笑みながら、凉子は丸く開いた唇の中に亀頭をヌポヌポとピストンさせた。

凉子のその緩やかな舌の動きに、大森は「ああぁ」っとひとつ唸りながら、「で、その荷物ってのはいったい何でしょう……」と、荒い息をハァハァと吐いた。

「それは……知らない方がいいと思います。おじさんを事件に巻き込みたくありませんから……」

荷物が何であるのか一番気になるところだったが、しかし、凉子のその言葉を聞いて、突然大森は心地よい安心感に包まれた。

(そうなんだ、私はただのタクシードライバーなんだ。荷物を運んでくれと頼まれたから運ぶだけなんだ。中身なんてどうでもいいんだ。タクシードライバーとして当たり前の業務を行うだけなんだよお母さん。だから心配しないでくれ、私はそんなに馬鹿じゃないよ武彦。まぁ、たまにはいいじゃないか。お母さん以外の女を抱くなんて汐留タクシー時代以来だぜ。あれは熱海に社員旅行に行った時だからもう三十年前にもなるかなぁ、池田と野沢に誘われてトルコ風呂に行った以来だよ。はははは、あの頃は父さんもまだ若かったからね……でもね、父さんは今ではもうお爺ちゃんになっちゃったけど、それでもまだ男なんだ。こんなに綺麗な女性を目の前にして黙っていられないよ……)

そんな事を心で呟きながら、ペニスをしゃぶる凉子を見ていた大森は一気に肩の荷が下りた。

大森の目の前はパッと明るくなった。百万円と美女。この歳で、まさかこんなチャンスに巡り会えるとは思ってもいなかったと思うと、おもわず涙が出そうになった。

とたんに凉子が女神に見えてきた。老いた股間で蠢いている女神の髪を優しく撫でながら、大森は小さく「ありがとう」と呟いた。

そんな大森は、来月、六十四歳の誕生日を迎える。

(つづく)

《←目次へ》《12話へ→》