ぶっかけ小屋(前編)

2009/03/13 Fri 21:21

1

今から数年前、古くから続く小さなストリップ劇場が閉鎖された。

そのオーナーは、この不況でお客さんが激減し、チップが稼げなくなった踊り子たちが次々に辞めて行ってしまった、それが原因で泣く泣くこの小屋を閉めたのだと、淋しそうな顔でそう話しながら、歴代のダンサーの額縁パネルを一枚一枚丁寧に外していた。

それを聞いていた私は、それは違うだろ…と口に出そうなのを堪えながら煙草に火を付けた。

私は煙を吐きながら心の中で呟く。

この劇場が潰れたのは不況のせいでもダンサー不足のせいでもなんでもない…この御時世にストリップはもう時代について行けなくなったのだ。

今の時代、ネットを開けば女の裸などいくらでも見れる。しかもそれはタレント並に綺麗な女で、しかも料金は無料だ。そんな時代に、誰が好き好んでわざわざストリップ小屋にまで足を運び、高いお金を払ってまでこの薄汚れたババァ達の萎れたオッパイを見に来るものか。

私はそう心で呟きながらも、せっせと閉店の後片付けをする小屋の親父の淋しそうな背中を眺めていたのだった。

「…そういうわけだからさ…こいつらに最後の花道も飾ざってやれず、いきなり劇場を閉めちまう事になっちまったってわけさ…」

親父はそう言いながら埃だらけのパネルの中で笑うダンサー達を眺めていた。

そして、ふと一枚のダンサーのパネルを私に渡す。

「…ローズだよ…。アンタ、ローズのファンだったろ…それ、記念に取っといてやってくれよ…アンタに貰ってもらえるなら、あいつもきっと草葉の陰で喜んでるよ…」

パネルには『ローズまゆみ』がピチピチの若い肌を曝け出しながらキメのポーズを取っていた。

これはあきらかに昭和の時代に撮られた写真であろう、パネルに写る若いローズの笑顔は生き生きとしていた。この頃は彼女も小屋のトップスターとして輝いていた時代だ。若い頃のあき竹城によく似ているのは顔だけでなく、人情味のある優しい性格もよく似ていたのだ。

っていうか、私はローズのファンでもないし、それにローズはまだ生きている。つい今しがた彼女とは小屋の裏にあるお好み焼き屋でビールと豚キムチ焼きを食べて来たばかりである。

私は寂しげな親父の小さな背中を眺めながら、まだ私が鼻を垂らした学生時代、毎日のようにこの小屋に通い、そして裏の楽屋で踊り子達と戯れていたあの頃をぼんやりと思い出していたのだった。

2

ガキの頃から私は妙にマセたガキだった。いや、マセたというよりも、もうその頃から「変態」と呼ぶにふさわしい人間だったのかもしれない。

私がこの東洋ミリオン劇場に通い始めたのは中学3年生の夏だった。私が女先輩3人からレイプまがいに童貞を奪われたのが中学2年の秋頃だったから、やはり私が東劇に通い始めたのは丁度その頃だと記憶している。

童貞を失い、いよいよ本格的に性に目覚めたその頃の私は、毎日のように東劇に通っては暗闇の中でシコシコとセンズリをする毎日だった。

もちろん、この時代でもストリップへは18才未満は入場できない。まして中学生などいくら変装してもすぐに小屋の親父に見つかってしまい叩き出されるのが関の山だ。

しかし私は顔パスでこの劇場に出入りしていた。しかも料金はタダである。

と、いうのも、それは全てこのローズのおかげだった。当時の彼女は飛ぶ鳥をも落とす勢いの人気で、この劇場では1、2を争うトップダンサーである。しかしそんな彼女は酒と金にだらしがなく男運も非常についていなかった。いつもチンピラのヒモ男に金をせびられ叩かれ蹴飛ばされ、そして最後はいつも自棄になっては大酒をかっ喰らう、そんな毎日が続いていた。

ローズがそんな時代だったある時、小屋の前でポスターを眺めながらモゾモゾとしている中学生の私とローズは出会った。

「…坊や…あんたまだ中学生だろ?…こんなとこで何やってんだ?」

東北訛りのローズは酒臭い息を吐きながら私の背中に抱きついて来た。

あの時の、あの強烈な化粧の香りと安物の香水の匂いを私は今でも忘れられない。

「…え?…いや…あの…」と戸惑う私にローズは大きな胸を押し付けながら「…坊や、ストリップ見たいのかい?」と酒のニオイをプンプンさせながら大声で笑った。

「よし、お姉ちゃんに付いておいで、ほら、こっちへ来な」

ローズの後について劇場の裏に回ると「従業員通用口」と書かれた非常階段をカンコンと音を立てて上る。その階段はまるで宍戸譲と石原裕次郎が拳銃で撃ち合いでもしてそうな、そんな裏路地の錆びた非常階段だった。

楽屋に入ると中には数人の女達が慌ただしく走り回っていた。

彼女達はローズを見つけるなり、夜なのに「おはようございます!」と元気よく挨拶をしていた。

「あぁ…みんな、よく聞いて…あっ、支配人もちゃんとコッチ来て聞いててよ、今から重大発表があるんだからね…」

ローズの言葉に今まで慌ただしく駆け回っていた者達が何事かと一斉に手を止める。

ローズは「ゴホン…」とひとつ咳払いをすると「えぇ~この度、私くしローズまゆみはこの坊やと結婚することになりましたぁ~以上!おわり!」と、ロレツの曲がらない舌で一気にそう話した。

皆はその言葉に一瞬ピタリと止まる。が、しかし、すぐにステージから「曲30秒前~、次~、ベリンダ準備~」と声が聞こえると、皆は何事もなかったかのようにまた慌ただしく動き始めたのだった。

ローズは言うだけ言うと、その場にゴロンと横になり、そしてびっくりするくらいの大きな鼾をかいて寝てしまった。

「どうせまた男に捨てられたのさ」と別の踊り子が、トドのように眠るローズの太ももを蹴飛ばした。

取り残された私はそのままポツンと立っていたが、そのうち慌ただしく駆け回る踊り子たちから「アンタ!そのネグリジェ取って!!」や「坊や、そこの角のタバコ屋行ってハイライト買って来な!!」などとパシリに使われはじめ…と、まぁ、その日から私は毎日のようにこの楽屋で走り回り、「東劇の坊や」として踊り子達から可愛がられるようになったというわけだった。

3

この小屋に、ガキの頃は毎晩のように通っていた私だったが、いつしか社会人となり知らぬ知らぬのうちに足が遠のいていたった。

それから30年の月日が経ち、この小屋が輝いていた昭和からこの小屋が廃れていった平成へと時代は移り変わった。

先日、テレビのドキュメンタリー放送で『もうひとつの昭和・消え行く裏路地』という番組をぼんやりと見ていた私は、ガキの頃に遊び回っていた裏路地のピンサロやストリップ小屋を思い出していた。

その時突然「はっ!」とローズの誕生日を思い出したのだ。

私は懐かしさのあまりいてもたってもいられなくなり、翌日、大きな誕生日プレゼントを抱え30年ぶりにひょいと小屋を覗いてみたのだが…しかし悲しくもこの有様だった。

「なぁにが草葉の陰だよぉあたしゃまだピンピンしてるよこの老いぼれ爺が…」とファンタグレープをラッパ飲みしながらローズが下駄をカタカタさせてやって来た。

「あらぁ~懐かしい写真だわねぇ~これ、あたしが20代の頃よ~あっらぁ~やっぱり綺麗だわねぇ~」

ローズは私の手から自分の裸体が写るパネルをもぎ取ると、若い頃を懐かしむように目を輝かせながら見つめていた。

「嘘を言うなっつうの…おまえはそん時ゃもう30後半だったじゃねぇか…」

奥で親父がブツブツと言いながら「大興奮!!セーラー服祭り!!」と大きく書かれた垂れ幕をグルグルと撒いている。

「…ねぇ坊や…あたしはこれからどうやって生きてけばいいのさ…」

パネルを見つめる輝く瞳とは裏腹に、ローズは淋しそうな声で私に呟いた。

「…今まで年金も払ってないから年金なんて貰えないしさ…退職金なんかも出るわけないしね…生まれてから今までストリッパーでしかメシを喰った事ないんだもん…再就職なんて、こんなズベ公じゃ誰も雇っちゃくれないしね…」

奥からスリッパの音をペシペシとさせながら親父が出て来た。

「…おめぇも俺も遊びすぎたんだよ…若いうちにちゃんと結婚して子供作って家庭作っておけば今頃は…あん時ゃ、おめぇは酒ばっかり喰らってたし、俺は博打ばっかり打って遊んでたからよ、今になってバチが当たったんだぜきっと…」

「…そうだよね…遊び過ぎたんだよね…子供かぁ…欲しかったなぁあたしも…」

ローズが見つめていた若かりし頃の自分のパネルに、ポンっと一粒の涙が音を立てて落ちた。

私は女の涙には弱い。たとえそれが年齢不詳のあき竹城だとしても…

私はゆっくりと立ち上がると、後ろから静かにローズの肩を抱き、そして溢れる涙を拭ってやろうと彼女の顔を覗き込んだ。が、しかし、その落ちた雫はローズがラッパ飲みする瓶の口から垂れ落ちるファンタグレープだとすぐに気付き、すぐさま椅子に引き返しドスン!と音を立てて座ってやった。

「ねぇ…坊や…あんた今、風俗のコンドームやってんだろ…この小屋ももう一度なんとかならないかねぇ…」

もうそろそろその坊やという呼び方は何とかしてほしいものだ。私もいよいよ40代に突入し、この歳で坊やはさすがに可哀想すぎる。しかも風俗のコンドームではなくコンサルタントだ。

「関係ぇのねぇアンタにこうやって頼むのも図々しい話しだが、ここはひとつ力を貸してくんねえかなぁ…頼むよ…」

親父がシワだらけの掌を合わせながら私を拝む。ガキの頃、この親父にはよく殴られたし怒鳴られてた、でも金のない学生の私にメシを喰わせてくれたり読み古したエロ本も与えてくれた。小屋が大入りの時は私のような坊やにまで小遣い銭をくれたりしていたのだ。なかなか人情味のある親父だった。

この二人に頭を下げられてスゴスゴと逃げ帰えれるような私ではない。受けた恩はきっちりと返すのが男である。

私は「よしっ!」と立ち上がると、あらためて二人の顔を見た。

ストリップ一筋で体を張って生きて来た60ババァと、踊り子達からキンキロウとあだ名で呼ばれていた時代遅れの親父、そして戦後まもなくして立てられたという老朽化したこの小屋。

どこまでできるかわからないが、やるだけのことはやって見るか、っと笑ってみせると、それまで項垂れていた親父とローズが「よし!やろう!」と嬉しそうに笑った。なんともハングリーな高齢者たちである。

4

さっそく私はプランを練るべく劇場内を歩き回った。

ガキの頃と何一つ変わっていない昔のまんまの場内。私がこっそり落書きした楽屋の壁の「オマンコマーク」も30年前と何ら変わりなく残っていた。

当時を思い出した私は、懐かしさのあまり劇場のあっちこっちと走り回る。まるであの時の坊やに戻った気分だった。

あれこれと劇場内を見て回っていたが、その場所に来たら突然胸がキュンと締め付けられた。

そう、その場所とは、学生の私がその若さのパワーを熱く放出していた「坊や部屋」だった。

楽屋の横の細い通路の奥にあるその部屋は、その昔、まだ大掛かりな舞台道具を必要としていた時代には「道具部屋」と呼ばれ衣装や小道具が山積みになっていたのだが、私が坊やの時代には、その頃流行した演劇的なショーは消え失せダンサーの妖艶ダンスが主流になってきた時代である。そのため楽屋の一部が増築され、使わなくなった道具部屋は撤去されてしまったのだった。

そんな、畳一枚ほどの小さな空間になってしまったその場所は、その日から「坊や部屋」と呼ばれ、使いっ走りの私の楽屋と変身したのであった。

私は懐かしさのあまり、狭い通路を体を横にしながら「坊や部屋」へと忍び込んだ。あの頃は普通に忍び込めた通路も今では出っ張った腹が邪魔をして随分と窮屈だった。

破れた襖をガタガタと開けると突然モアッと埃が立ち上がりぷ~んとカビのニオイが漂ってきた。

私はハンカチで鼻を押さえ埃の侵入を防ぎながら、その腐った畳の上に恐る恐る靴のまま土足で入った。

「…懐かしいなぁ…あの頃のまんまだよ…」

私はゆっくりとしゃがみ込むと、あの頃、若い胸を熱く滾らせていた「壁の穴」を探した。

「あった!…」

薄汚れた土壁に1本の爪楊枝がカモフラージュするかのように刺さっている。それを爪先で丁寧に抜き取ると、爪楊枝が刺さっていた部分に小さな穴ができた。

私はあの頃のように片目を瞑ってその穴に覗き込む。

穴の向こうは隣りの楽屋だ。今はもう誰もいない淋しく薄汚れた楽屋だが、あの頃は、この穴の向こうには裸の若い踊り子たちが待機する楽園があったのだ。

私は懐かしそうに穴を覗きながら、無性に卑猥なノストラジックな気分に駆られ、あの時を思い出しながら思わず勃起していた。

あの頃、私の一番のオカズは、18才で踊り子デビューしたレーナ和美だった。

その頃ストリップではオナニーショーが大流行していた。天狗のお面を使った「天狗ショー」やコンドームを被せた茄子を使った「茄子ショー」など、過激なオナニーショーが主流となっていた。

そんな中、まだ若いレーナは、あどけない仕草で恥ずかしそうに演じる「セーラー服オナニーショー」が話題となり、スケベ親父たちから絶大な人気を得ていたのだった。

そんなレーナは、出番10分前になると必ずショーの練習をする。それを知っていた私もレーナの出番10分前になると、どんなに用事を頼まれていても必ずこの部屋に籠っていた。

私は、以前からレーナが鏡を見ながら練習するのを楽屋の隅でコッソリ見ていた。それを知っていた私は、わざと大鏡を私の潜む坊や部屋側の壁に移動させ、しっかりと固定してしまったのだ。

踊り子達は出番前になると必ず大鏡にその裸体を映す。私の覗く穴からはそんな彼女達が丸見えだった。鏡に向かってオナニーの練習をするレーナのパックリと開いたマンコを眺めながら、私はこの埃だらけの小さな部屋で何度センズリをしたことだろうか。

私はあの頃の甘く切ない思い出に浸りながら黙ったまま穴を覗き込んでいた。

「…レーナはさぁ、坊やがその穴から覗いてる事、実は知ってたんだよ…」

突然、襖の向こうからローズの声が聞こえて来た。

「えっ?…そうだったの?」

襖越しに私が答える。ローズは太り過ぎでこの小部屋には入って来れないのだ。

「そうだよ。レーナだけじゃなくダンサーはみんな知ってたよ」

ローズはケラケラと大きな声で笑った。

「…じゃあ…私が…してたのも知ってたの?」

「センズリでしょ?そんなのみんな知ってるよぅ、坊やは気付かなかっただろうけどね、あっちの楽屋にも穴が開いてて、そこから坊やのセンズリを覗いてはみんなで爆笑してたんだから」

恥ずかしさのあまり私の顔は真っ赤になった。

「…じゃあ、レーナ姐さんは、私がセンズリをしてるの知っててわざとオナニーしてたの?」

「ハハハハ…当たり前じゃない。坊やはイクと壁に精子をぶっかけるだろ、その音があっちの部屋ではコンコンってねノックする時みたいな音に聞こえるんだよ、その音が早く聞こえた方が勝ちだって事でね、みんなでお金賭けてたからさぁ、でも、いつもレーナの一人勝ちだったよね、坊やはレーナの時だけ30秒と持たないんだからさ」

ローズはそう言うとガハハハハ!と大声で笑った。

そんなローズの笑い声を聞きながら私の頭に突如アイデアが閃いた。

「…これだ!!」と立ち上がった私は、ローズのデカイ尻を突き飛ばし劇場を飛び出したのであった。

5

数日後、私は東洋ミリオン劇場のオフィスに従業員達を集めた。

オフィスといってもファックスもコピー機もないただの事務所で、従業員「達」といっても薄汚れたパチンコ中毒の親父が1人と今だ携帯電話の使い方もわからないアル中のババァ1人の計2人だけだった。

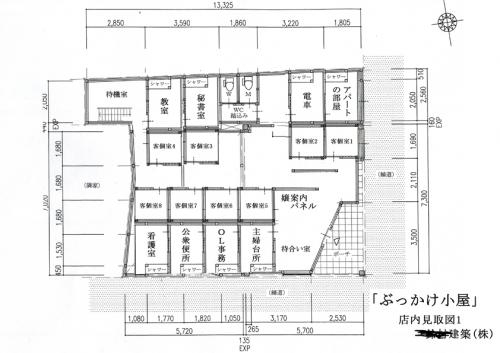

私は彼らの前に「東劇リニューアル企画書」を広げる。

「ぶっかけ小屋?…なんだい坊やこれは…」

親父が不思議そうな顔をして企画書を覗き込む。彼にはコンセプトの意味もターゲットという言葉もわからない。キャパシティーと言うと「なんだいそりゃ、新作の洋画かい?」と返って来る始末だ。ローズなどはもっと酷く、というか彼女は元々字が読めないから、彼女には企画書などは必要なかった。

「ぶっかけ小屋というのは、ま、いわゆる一昔前に流行った『のぞき部屋』と考えて下さい。軍資金が非常に少ないという事から、できるだけこの劇場にある物を再利用していこうと考えていたら、この案が浮かんだんです」

私は、劇場にある照明や椅子、大きな暗幕カーテンと演劇に使用した大道具小道具などの一覧リストを彼らに見せた。

「ステージは取り壊し、場内に合計8ヶの簡単な個室を作ります。その個室の中にセットを作り、色々な部屋を演出していくわけです」

「って事は、その狭い個室ん中にステージ作ってダンスを踊れってのかい?」

字の読めないローズは企画書には目もくれず、真剣に私の話しを聞いている。

「いえ、ダンスは踊りません。個室の中にはステージではなく『イメージ空間』を作るのです」

二人はチンプンカンプンな表情をしながら見つめ合った。

「…坊や…悪いけど、難しい言い方はやめてさぁ、もっとわかりやすく教えてよ…」

ローズはファンタオレンジをグビっと飲んだ。

「わかりました。では簡単に説明します。この『ぶっかけ小屋』を簡単に説明しますと、各個室の中で女の子たちが演技をしています、例えば、事務をしているOLさんだとか授業を受けている女子高生とか…」

二人はウンウンと頷きながら真剣な目で聞き始めた。

「その個室の中でエッチなポーズをしている女の子を、マジックミラーに仕切られた対面式プライベートルームでお客さんが眺めるわけです」

「ははぁ~ん…わかったわかった、ほれ、昔、安藤さんトコがやってた個室ストリップだ、あれだあれだ」

親父がローズにそう言うと、ローズも「はいはい、あったあった、昔流行ったやつだよソレ」と少しがっかりとした表情を見せる。

「確かに、これは一昔前に流行った『のぞき部屋』のパクリなんですが、しかしその時代のソレよりは随分と進歩しておりまして、逆に今の時代ならば当時のソレを知らない若い世代には新鮮であり、客の喰い付きも十分予想されると考えられるのです」

私は店内の設計図を机に広げた。

「まず、この部屋はOLの事務室にします。個室の中でOLは、デスクに座ったまま足を広げたりオナニーをしたりします」

「…客はこのガラス越しにOLを見るわけだな…机の下を覗いたりもできるのか…こりゃなかなかおもしろそうだな…」

親父の体が前のめりになる。ノって来た証拠だ。

「そうです。しかも、このガラスはマジックミラーになっていますからお客さんが女の子から見られる心配はありません。だからお客さんは安心してこの個室の中でOLを見ながらシコシコとできるわけです」

ローズがジロッと私を見た。

「それって坊やがニーナを覗いてたのと一緒じゃない…」とプッと吹き出す。

「そうなんです。それがヒントになったんですよ。私もあの時は随分と興奮しましたからね、あの時のあの興奮が30年ぶりにここに来て甦って来たんですよ…」

ローズは「やっぱり」とケラケラと笑った。

「今の時代はインターネットの時代です。昔のビニ本や銭湯の女風呂ノゾキといったネタではなく、現代のオナニーのネタはネットに映し出される過激な写真を見ながら妄想してシコシコとやる時代なんです」

私はそう説明しながら、バッグの中からネットで集めた卑猥な写真ばかりをファイルした資料を取り出した。

「このようにネットの中には数々の卑猥なオナニーネタが溢れています。これがクリックひとつで手に入るのが現代の若者です。昔のように、本屋の親父にビビりながらエロ本を買わなくてもいいし、警察に捕まる危険を犯しながら風呂屋を覗かなくとも、クリックひとつで隅々まで覗けてしまう、そんな楽な時代なのです」

親父とローズは、私が出した「ネットで拾ったエロ画像」の写真資料を見ながら、「こんな写真が簡単に手に入る世の中だと、やっぱりストリップ小屋なんか潰れて当然だろうな…」と項垂れた。

私はローズのファンタオレンジを横取りすると、そのままゴクッと喉を鳴らし、話しを続けた。

「しかし、そろそろこのブームも終わりに近付いてきました。たとえリスクが少ないといっても所詮相手はPCの画面なのです。やはり生身の女には敵わないでしょう。しかし、悲しい事にこのネットオナニーに慣れ親しんでしまっている若者達は、街で若い女をナンパする度胸もなく、風俗に行く金もないのです。だから、出会い系という素性もわからない相手に性の捌け口を見出しているわけなのです」

項垂れていた親父が急に顔をあげ「出会い系ってのは殺人事件とか起きるやつだな、ニュースで見たよ、うん、あれはおっかないな、うん」と妙に納得する。

「内気でニートなネットおたく達が、出会い系で知り合った女にどれだけのニーズを求められるでしょうか?…そりゃあ金さえ払えば女の子はセーラー服を着てくれるだろうし放尿だって見せてくれるかも知れません。しかし、今の内気なこの若者達が、初対面の女の子に向かって『おしっこしてるとこを見せて』と堂々と言えるでしょうか?」

そりゃあ無理だ、坊やみたいな変態ならまだしも、普通の人にはそりぁ無理だ、とローズが笑う。

「…でも、彼らはそれを見たいんです。今までネットの中で普通に見ていた放尿や女子高生のオナニーを、彼らはリアルで見たいのです…」

私はそう言いながら企画書の6ページを開いた。

「ここを見て下さい。巨乳、人妻、OL、熟女、素人、女子高生…このぶっかけ小屋で痴態を見せてくれる女にはこれだけのカテゴリがございます。客はこのカテゴリの中から好みのタイプを選び、個室に案内されます。個室ではすでに女の子が痴態を晒し客を待っていますから、ややこしい挨拶やウザイ接客など受ける事なく、部屋に入ればすぐさまズボンを脱いでシコシコできるのです」

「そりゃあ手っ取り早いわ!」と親父が叫ぶと、「接客しなくていいなら女の子も楽だしね」とローズが言った。

「更にこのぶっかけ小屋では、数々のオプションプレイを用意しておりまして、まず、『要求プレイ』。これは女の子に自分の好きなポーズを要求することができるサービスです。例えば、『もっと股を開け』や『アナルに指を入れろ』など、個室のインターホンから直接女の子に要求できます。自分の思うがままに女の子を操れるというわけです。この『要求プレイ』の中には『スカトロ』も含まれておりまして、これは『公衆便所』の部屋のみのサービスとなりますが、女の子に小便や大便をさせる事も可能でございまして、その趣味のある客には好評になるかと予想されます。次に『盗撮』。これは、客が個室の女の子を撮影できるというサービスでして、『要求プレイ』とトッピングされるとより興奮度が増すプレイと考えられます。盗撮方法は客がビデオカメラを持ち込んでもいいですし、店からポラロイドカメラを貸し出す事もできるようになっております」

ローズは目を輝かせながら「きっと、みんな携帯でカシャカシャと撮るわよ、きっと」と、なぜか「きっと」を二回繰り返した。

「そしてこれら遠隔操作によるサービスだけでなく、実際に『触れる』というプレイも御用意しております。これは主に『手コキ』、『バイブ』、『フェラチオ』といったプレイとなりますが、個室のマジックミラーの下に設置してある窓を活用し、そこからペニスを出して手コキ若しくはおしゃぶりをしてもらったり、又は女の子の体にタッチするといった『痴漢』が楽しめるようになっております。その場合、プレイは全て下の窓を使って行ないますので、客は女の子に一度も顔を見られる事もなく、自分の素性や風体を一切知られる事もなく、コッソリと楽しめるわけです。これはまさにリアルなネットオナニーそのものですね」

もう二人は黙ったまま机の上の資料に釘付けになっていた。

「そして…これがこの店の一番のウリにしたいのですが…」

私はもったいぶった表情で二人を眺める。二人はゴクリと唾を飲みながら「まだあるのか!?…」と、私の次の言葉を黙って待った。

「客がオナニーをしてイク時には、このガラス窓を開いて個室の中にいる女の子に精液をぶっかけることができます。女の子が突き出す尻や胸、太ももや足の裏に精液をぶっかけるのです。もちろんその場合も客の顔が女の子に見られないようにガラス窓は下半身の部分しか開かないようになっていますから客のプラベートは守られております。但し、顔射や髪の毛にぶっかけたいという場合に限り、それは有料とします。顔にぶっかけられますと化粧直しに時間が掛かるため回転率が悪くなるからです。しかし、精液を掛けられた女の子は、客が帰った後にすぐにシャワーが浴びられるように個室の裏に簡易シャワーを用意していますので、女の子も素早く次の準備ができますから、その分、客の回転率も早くなると考えられます」

二人は顔を見合わせながら「だから『ぶっかけ小屋』かぁ…」と確信したかのように深く頷いたのであった。

6

「ところで…肝心の女の子はどうやって集めるんだ?…ウチにいた踊り子をもう一度集めたって今から来てくれるコは良くて3人くらいだぜ…」

冗談じゃない、東劇のダンサーなんて平均年齢が50才じゃないか、しかもみんなブヨブヨのデブばかりだ、そんな女を今まで商品にして来たアンタらは振り込め詐欺より悪質だ、と言ってやりたかったが、しかしカテゴリの中に「熟女」と「デブ熟」は押さえておきたかったので「一応、元東劇のダンサー達にも声を掛けておいて下さい」と言い、そして一枚の資料をテーブルの上に置いた。

「女の子の大半は、ここにリストアップされているプロダクションから派遣してもらおうと思っています」

そのほとんどはAV関係のプロダクションだった。この不景気で今やAV業界も冷めきっている。当然、女優を抱えるプロダクションも仕事が激減し、仕事に溢れる女優も少なくなかった。そんな時代だからこそ質の良い女優を低価格で回して貰える可能性は高いのだ。

「ここから派遣される女優には主にOLや女子高生を演じてもらいます。そして素人や人妻といったカテゴリには本物を使用したいと思っています」

と説明した瞬間、丁度タイミングよく香川君から電話が掛かって来た。

「失礼」と私は携帯電話をカチッと開く。

「あぁ、愚人さん。例の件だけど、バイトしてもイイって奥さん達、結構集まってますけど、面接とかはいつがいいですか?」

香川は主婦をターゲットとした闇金で荒稼ぎしている男で、借金が膨らみすぎて返済困難な主婦にはホテトルの仕事などを斡旋しているなかなかのヤリ手だ。人妻は、彼のルートを使い借金の多い主婦を集めようと既に手を回していた。

「…質はどう?…こっちはホテトルじゃなく『ショータイム』として働いてもらいたいから、それなりに質の良い主婦じゃないとダメだぜ。どう、その中に質のイイ奥さんはいる?」

「大丈夫ですよ。金に困った巨乳美形のヤンママ達がわんさかと集まってますから」

香川はイヒヒヒヒッと外道な笑い声を受話器に響かせた。

香川の電話を切ると、そのまま宇都宮君に電話を入れた。宇都宮君は本業である風俗嬢やキャバ嬢のキャッチ会社を営みながら、裏では素人娘の売春斡旋で荒稼ぎしている性年実業家だった。

「はい、宇都宮です!」

彼の電話はいつもワンコールで繋がる。これは、業者にやる気を見せる為の彼の演出である。

「どうですか例の素人。集まりそうですか?」

「ええ…精子を『ぶっかけられる』ってのが少々ネックになってますけど…まぁなんとか集まりそうです」

「まぁ、キャバみたいに面倒臭い接客もないんだし、ヘルスやデリヘルみたいに客に乱暴されたりってこともないんだからさぁ、そこんとこ上手く説明してイイ娘集めてくれよ」

「…ええ、頑張って集めてるんですけどね…ただ、『ぶっかけ嬢』ってのが今までにないジャンルでしょ…なかなか女の子達にわかってもらえないんですよね…でも、まぁ、なんとかオープンまでには集めますよ、安心してて下さい」

私が宇都宮の電話を切ると、受話器から漏れる宇都宮の声を盗み聞きしていたのか、二人は心配そうな顔で私を見つめた。

「ハハハ…大丈夫ですよ。この男は集めると言ったら本当に集める男ですから」

「でも…間に合うかしら…オープンギリギリに来られてもねぇ…練習とかもしなくちゃいけないし…」

ローズはモジモジとデカイ尻を動かしながら不安に駆られた。

「いや、逆にそのほうがいいんです。下手に練習なんかするとせっかくの『素人感』が薄れてしまいますからね…ここに来るオタク客は『こだわる』人が多いと思いますから、ぶっかけに慣れてる素人なんか出してたらすぐに『料金返せ!』なんてクレームが来るかも知れませんよ…オタクの人ってのはいわゆる『通』な人ですから、誤摩化しやインチキは通用しないんですよ」

気がつくと既に日が暮れはじめ、下町情緒溢れる東劇の通りを移動する豆腐売りのラッパの音が遠離っていた。親父が近くの大衆食堂からカツ丼を注文してくれた。ローズが自分で漬けたというキムチと丸徳食堂のカツ丼を3人でかっ喰らいながら、まだまだ企画会議は続くのだった。

7

「それでは次に、肝心の料金設定と利益について説明いたします」

丸徳のカツ丼をペロッと平らげた私は、爪楊枝をシーシーしながらさっそく企画書を開いた。

「まず料金設定ですが、初回の個室利用料を10分3000円としまして、延長料金を10分2000円と考えております」

「10分ってのは短すぎやしないかい?…それに3000円ってのもねぇ…どうせなら30分9000円ってのにしたらどうだい、10分3000円でも30分9000円でも要は同じ金額なんだし…」

いつの間にもって来たのか、まるでトニー谷のような古びた大きなそろばんを机の上に置きながら親父がそう言った。

「いや、先程も言いましたように、オタクというのはその辺にこだわりを持っているんですよ。っと言いますのは、オナニーをするのに30分も時間をかける奴はいません。よくてせいぜい10分です。オタクは残りの20分が無駄だと思うわけですね。1人の女に30分9000円を払うくらいなら、3人の女を10分ずつ見て回った方が得だと考えるわけですよ彼らは」

「それに…」と私の話しはまだ続く。

「オプションは別料金となっておりまして、オプションサービスの半額が女の子のチップとしてキャッシュバックされるようにします。そう考えますと、平均で1人の客につきオプションが1つだとすると、30分の場合だとオプション料金は30分につき1つしか稼げなくなります。女の子にしてみたら30分で1つ稼ぐより、30分で3つ稼いだ方がいいに決まってますから、女の子の事を考えても店側の利益を考えても個室使用は10分単位のほうが得なのです。それに、そうやってどんどん女の子に稼がせてやれば女の子は長く働いてくれますし、又、この業界の女の子達から『あの店は稼げる!』なんて評判にでもなれば、イイ女も沢山集まって来ますからね」

私の説明を素直に受け入れた二人は10分3000円の料金案に賛成した。

その後、オプション料金に付いては全て私に任せるという事となり、

◎要求プレイ/無料

◎ 盗撮/1000円

◎ 痴漢/2000円

◎ 小便/1000円・大便/3000円

◎ 使用パンティー購入/2000円~

◎ バイブ/2000円

◎ フェラチオ/4000円

◎ ぶっかけ/無料

と、私は設定した。

「この設定で行けば、オプションによる女の子のチップは1人の客から平均2000円くらいだと想定できます。という事は、1時間6人の客をフル回転したとしてもチップだけで1時間12000円の収入が予想されます。それに時給5000円が加われば日当が47000円、ひと月で141万円。デリヘル嬢の平均収入が1ヶ月50万円弱のこの時代に、本番ナシで141万円は魅力のある数字だと思います」

魅力すぎるよ~とローズが叫ぶと、そろばんをカチカチと弾かせた親父は「女がそれだけ稼げるって事はウチはいくら儲かるんだ!!」と叫び、興奮した挙げ句にトニー谷のそろばんを床に放り投げてしまった。

「1室を1時間フル回転させると18000円です。店内には合計8室ございますから1時間に144,000円になります。営業時間をPM6:00からAM0:00の7時間と想定しまして、1日の個室レンタル料が約100万円。これにオプション料金が約67万円加わりまして、1日の売上げは合計167万円が予想されます」

ローズは放心状態で意味も無く立ち上がり、親父は椅子の上でなぜか正座をした。

「いや、これはあくまでも全室がフル回転した場合の想定ですよ、実際は50%の個室稼働率と考えてもらい、売上げもその半分と思ってもらったほうが…」

親父は正座したまま床に転がるトニー谷を拾い上げた。カチカチカチっと手慣れた仕草で指を動かす。

「…半分っていったって…」

「いくらだい!!」

ローズが血走った目で親父を睨む。

「…今までこの小屋の売上げは1日1万円だぜ…半分っていったって…」

「だからいくらだい!!」

「…今まで俺ぁ90万円の借金を払う為に、飲みてぇ酒も堪え打ちてぇ博打も堪え毎日こつこつ働いてきたってのに…半分っていったって…」

「だからいくらになるって聞いてんだよこのタコ親父!!」

ローズが親父の光った頭をペシン!と叩きソロバンを奪い取ると、指でカチカチ…とやったが使い方がわからないらしく「え~い焦れったいねぇ!!坊や、半分でいくらになるのか早く答えなよ!!」と地団駄を踏みながら叫んだ。

「…83万5千円です…って言ってもこれはあくまでも売上げでございまして、これに人件費やなんやかんやを引くと…」

「は…は…8じゅうまんえん…1日の売上げが8じゅうまんえん…」

ローズはひび割れたコンクリートの床にペタンと腰を落とした。そして椅子の上で正座しながら「ぜってぇベンツ買う…ぜってぇ黒いベンツ買って乗り回してやる…」と放心状態で呟く親父の膝の上に崩れ落ちながら「…私はマンション買う…風呂の付いたマンション買うんだ…」と同じく放心状態で呟いていた。

ちなみに親父は免許を持っていない。

「ですから、この835,000円から、人件費の約30万円と光熱費、それに家賃やなんやかんやを引くと、利益は約40万円くらいしかないかと…」

「なにぃ!!『40万円くらいしか』ってのはどういうことだい!!『しかっ』ってのは!!おっ!!こちとら今まで良くて1万、悪い時は坊主で0円だぁ!!ひでぇ時なんかは借金取りが来やがって財布ん中の金全部持ってかれたことだってあらぁ!!それなのに、チッ!、1日に40万円もの利益があるっつうのに何でぇ『しかっ』ってのは!!え! 『しかっ』ってのは何だってんだよぉ!!お!!」

なぜか親父が突然私に絡んで来た。右腕に彫られた『一心太助』という意味不明な消えかかったラクガキ(刺青)を半袖から剥き出しにさせながら怒り狂っている。

その親父の足下でローズが突然大きな声で笑い出し、かと思えば「初美ちゃん…あんたどうしてもうちょっと我慢できなかったのよ…毎日40万あればそんな借金なんかすぐに返せたのに…」と、これまた意味不明なことを呟きながらグスングスンと泣き出した。

二人とも、想定の数字だけでトチ狂ってしまったのだった…

(つづく)

《←目次へ》《後編へ→》