吐泥(へろど)40

2013/06/13 Thu 00:01

「昨夜未明、昭和町二丁目のコンビニエンスストアで、男性従業員に『呪い殺すぞ』などと脅して陰部を露出したとして、自称・占い師の70才の男が逮捕されました——」

サウナの重い木扉を開けると、そんなニュースキャスターの声と共に、生温い空気がモワッと溢れた。

ここのサウナは決して熱くなかった。常にコタツ程度の生暖かさに保たれていた。

当然、サウナを楽しみに来た客には物足りない温度だろうが、しかし、ここに来る客の半分以上はサウナ以外の目的があり、そんな客にとっては、この生温かい温度は適温なのであった。

サウナには、四十代と思われる短髪の中年男が一人いた。そのがっしりとした体格と異様な毛深さは、まさにサムソンの表紙に描かれているイラストのようであり、妙にソワソワしながら私の裸体をチラチラ見ているその仕草からしても、明らかにこの男はホモだった。

そんなサムソンの視線を気にしながら、私は右側の窓の席へと進んだ。

因みに、このサウナには、アクリル板で仕切られたハメ殺しの窓が左右に一つずつあった。右側の窓からは大浴場が見る事ができ、左側の窓からは露天風呂が見ることができた。いずれもサウナには必要性のない窓であり、一体何のために作られた窓なのかは定かではないが、恐らく、このサウナの性質上、覗いたり覗かれたりして楽しむ窓ではないかと予想できた。

そんな窓から大浴場を見ると、三匹の外道に囲まれながら怯えている妻の姿が見えた。

床に蹲る妻の正面にはムッチリ親父がしゃがんでいた。その右肩はコキコキと小刻みに動いており、妻にセンズリを見せつけているようだった。

妻の横には茶髪男がいた。茶髪男は勃起したペニスを妻の太ももにスリスリと擦りつけながら、何やら妻の耳元に話しかけていた。

そして妻の背後にはスキンヘッドの若者がいた。彼は違法なドラッグでもやっているのか常にケラケラと笑っており、この時もまた狂ったようにケラケラと笑いながら、蹲る妻の顔を背後から覗き込んだりしていた。

非常に危うい状況だった。今まさに、獣たちが獲物に襲い掛からんとしている一触即発の状況だった。

そんな状況をサウナの中から見ていた私は、まるでサファリパークのバスの中で、ライオンが肉の塊を貪り食っているのを見ているようだった。

「——公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたのは、自称・占い師の織田喜一郎容疑者70才で、織田容疑者は、八日午前三時半頃、昭和町二丁目のコンビニに押し入り、突然店内で陰部を突き出しながら、『触らないとお前の家族全員を呪い殺すぞ』などと男性従業員を脅した疑いがもたれています。調べに対し、織田容疑者は容疑を否認しておりますが、このおおよそ一時間前にも、事件現場から二キロ離れた路上で、織田容疑者とみられる男が全裸で奇声をあげているのが目撃されており、警察では事件との関連性を調べています」

アクリル板で仕切られたテレビで、ニュースキャスターの籠った声がボソボソと響いていた。いかにもローカル局らしい男性キャスターは寝癖がひどく、背景のセットは昭和を彷彿させるほどに古臭かった。

そんなニュースをジッと見ていたサムソンが、突然、溜め息混じりにポツリと呟いた。

「ノブナガさん、とうとう捕まっちゃいましたね……」

それは、明らかに私に語りかけていた。

こんな所でこんな男とそんな会話はしたくはなかった。

が、しかし、ここで私が何か答えなければ、気まずい雰囲気になるのは必然であり、とりあえず私は、「お知り合いですか?」と聞いてやった。

するとサムソンは「え?」と振り向き、「ノブナガさんを知らないんですか?」と、驚いた表情で聞いていた。

知るわけがない。

そう心で呟きながら「はぁ」と頷いた。

するとサムソンは突然声を潜めながら、「もしかして、ここ、初めてですか?」と聞いてきた。

「二回目ですけど……」

「ここには、出張か何かでいらっしゃってるんですか?」

「ええ……まぁ、そんなようなものです……」

そう頷くなり、サムソンは「それは失礼」と小声で呟き、慌てて私から視線を逸らした。

そんな仕草から、サムソンは生粋のホモだろうと思った。恐らくサムソンは、私がその目的でここにやってきた同類ではなく、何も知らない堅気の一般客だと思ったのだろう、だから彼は素早く身を引いたのだ。

さすが、生粋のホモはマナーが良かった。神聖なハッテン場を汚さぬというその姿勢は、どこか礼節を重んじる武道に通じるものがあり、私はそんなサムソンに、密かに清々しい好感を抱いた。

それに比べて外道は違った。誰彼見境なく性欲を放出しようとする外道は、まさに餓えた野獣であり、礼節どころかレ○プも辞さぬ狼藉ぶりだった。

そんな外道に取り囲まれた妻をアクリルの窓から覗くと、外道共は妻をどこかに連行しようとしているのか、しゃがんでいた妻を強引に立たせようとしていた。

茶髪男が妻の右手首を掴み、ムッチリ親父が妻の左手をグイグイと引っ張っていた。妻は、まるで散歩を嫌がる犬のように必死に抵抗していたが、しかし、二人の男の力には勝てず、遂にしゃがんでいた腰を浮き上がらせてしまった。

それでも妻は、中腰の姿勢のままイヤイヤと首を振り、必死に抵抗を続けていた。そんな中、妻の背後にいたスキンヘッドの若者だけは、中腰に屈んだ妻の尻の裏を覗き込みながらニヤニヤと笑っていたのだった。

茶髪男は妻の右手を引っ張りながら、もう片方の手を露天風呂へと続くサッシに伸ばした。

そこがガラガラっと開かれ外気が雪崩れ込んできた。外気は一気に真っ白な湯気となり、広い浴場は一瞬にしてホワイトアウトと化した。

妻の姿を見失った私は焦った。慌てて立ち上がると、露天風呂が覗ける窓側に向かって走り出した。

そんな私の突然の慌て様に、驚いたサムソンが、「地震ですか!」と、トンチンカンな事を聞いてきた。

私はそんなサムソンを無視し、アクリル窓の真横の席に腰を下ろした。そして窓に顔を押し付け、薄暗い露天風呂に目を凝らした。

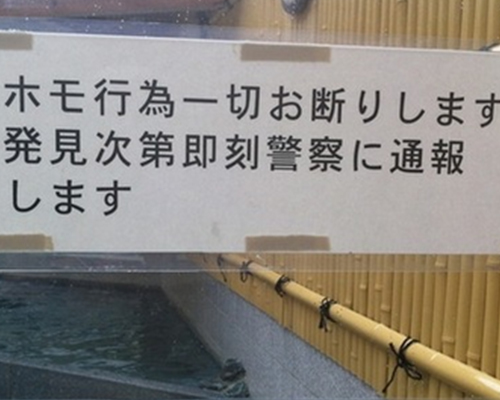

窓には張り紙がべたりと貼り付けられていた。そこには、サムソンの「地震ですか!」よりもトンチンカンな事が書かれており、私は必死に窓を覗き込みながらも、思わず「アホか」と笑ってしまった。

そんな窓の向こう側に妻が現れたのは、それから三分ほどしてからだった。

その三分の間、窓に顔を押し付けながら沈黙していた私の心臓は、まるで壊れた玩具のように激しい鼓動を打っていた。

両手を拘束されながら連行される妻は、庭石で囲まれた露天風呂の縁に座らされた。

そこは、丁度このアクリル窓の真正面だった。今から始まる残酷ショーを鑑賞するには、ここは最高の場所だったが、しかしそれは、逆に考えれば妻からも私が丸見えということでもあった。

自分の存在を妻に隠しておきたかった私は、慌ててサウナの壁に身を寄せ、恐る恐る窓の端からソッと覗いた。

露天風呂の縁に座らされた妻は、再び三人の外道に囲まれていた。三人は、ニヤニヤと不敵な笑顔を浮かべながら妻に何かを話しかけていたが、しかし妻は、浴槽の湯をジッと見つめたまま黙っていた。

そんな妻の顔からは表情が消えていた。その顔は人形のように動かず、その目は幽霊のように冷たかった。

これほど過酷な状況の中、そのような無表情でいられるというのは、妻が完全に堕ちたという証だった。

去年の暮れ、小金井の廃墟屋敷で開催された、『2015村井コレクション』の会場において、SM界の巨匠・村井法善次時常が語っていたことだが、村井曰く、「真のマゾヒストというのは、羞恥、苦痛、屈辱に対して、やたらとギャーギャー騒がない」らしく、「被虐の快楽を悟った者は、廃人の如く静かにその絶望を楽しむものである」らしい。

事実、その会場では、村井が調教した奴隷女が披露されたが、その女は、大勢のギャラリーが見ている前で緊縛され、浣腸の挙句に汚物を吹き出したが、それでも顔色ひとつ変えなかった。更に、屈強な黒人男性四人に取り押さえられ、目を背けたくなるような陵辱を受けては、その剥き出された秘部に残虐な危害を散々加えられていたが、しかし女は、終始、人形のように表情を消し、唸り声ひとつ上げないまま、その羞恥、苦痛、屈辱の全てを受け入れていた。

あの時の奴隷女の冷たい顔と、今の妻の人形のようなその顔は同じだった。

かといって、妻はあの奴隷女のように、まだ完全に悟ったわけではない。現時点では絶望の谷底に堕ちたというだけであり、被虐の快楽を悟るまでには至っていなかった。

しかし、妻がそんな悟りを開くのも時間の問題だった。

それは、今回の調教が、今までのような甘いものではないからだ。

ここはまさに、血肉を貪り食う外道共が蠢く強欲地獄だった。例え膣が裂けようとも、例え肛門が破裂しようとも、外道共は己の欲望が尽きるまで妻の内臓を貪り食うであろう。

それほど過酷な調教は、早々と妻を変えてしまうはずだった。

なぜならこの女は、異常性欲者の夫を持つ妻だからだ。普通の妻として生きながらも、しかしその内面には、私と同じヘドロのような変態性欲が潜んでいるからだった。

そんな事を考えながら、氷のように固まった妻の顔を見ていた。その氷が溶けた時の妻の変貌を楽しみにしながら、アクリル窓の隅でジッと身を潜めていた。

三人の外道は、相変わらず下衆な笑みを浮かべながら、何やら必死に妻に話しかけていた。

そんな外道に取り囲まれていた妻は、左腕で乳首を隠し、右手で股間を隠すという全く無駄な防御をしながら、ジッと黙って項垂れていた。

三人の外道は、まだ誰も妻の体には触れていないようだった。妻の緊張を解そうとしているのか、三人は必死になって妻に話しかけていた。

しかし、三人の視線は妻の身体中をいやらしく舐め回していた。恐らく三人は、どうでもいい事を妻に話しかけ、そうしながらも密かに妻を視姦し、プレイ前の高揚感を高めているに違いなかった。

だから、私も負けずに妻を視姦した。

妻の柔らかい体を押し広げ、妻の陰部に漂う甘い香りを存分に嗅ぎ、そしてそこからヌルヌルと溢れる甘蜜をテロテロと舐めるといった、そんな妄想を悶々と繰り広げた。

しかし、そう視姦しながらも、あのクラゲのような妻の柔肌を、今から実際にあの三人が弄ぶのかと想像すると、たちまち私の全身の毛が逆立った。あの、私しか知らない妻の陰部の甘い香りや、ヌルヌルと舌に絡みつく甘蜜の感触を、今からあの外道共も愉しむのだろうと思うと、強烈な嫉妬が湧き上がり、凄まじい焦燥感に駆られた。

再び絶望の底に突き落とされた私は、またしても、(今なら間に合う、今なら間に合う)と繰り返し呟きながら、あの状況からどうやって妻を救い出そうかと考えていた。

しかし、そう焦りながらも私のペニスは狂ったように勃起していた。焦れば焦るほどペニスはヒクヒクと痙攣し、その度に、股間に掛けていたタオルが、糸で引っ張られているかのようにツンツンと跳ねた。

ふと見ると、いつの間にかムッチリ親父の手が、妻の太ももの上にあった。まるでどこかのスケベ社長が、「この後、メシでも食いに行かないか」と、若いキャバ嬢を誘っているかのように、そこをスリスリと摩っていた。

それに合わせ、スキンヘッドの指が妻の乳房に伸びた。スキンヘッドは、項垂れる妻の真正面に立ち、勃起したペニスを妻の顔に突きつけていた。ニヤニヤと笑いながら妻を見下ろし、人差し指の先で妻の乳首をコリコリと転がしていた。

(来るぞ……いよいよだぞ……)

そう覚悟を決めながら、カラカラに乾いた喉に唾をゴクリと飲み込むと、妻の背後でしゃがんでいた茶髪男が、いきなり妻の後頭部を撫で始めた。まるで子供の頭を『いいこ、いいこ』と撫でるかのようにしながら、妻の耳元に何かコソコソと囁き始めた。

しかし、よく見ると、それは囁いているのではなかった。茶髪男は妻のうなじに顔を埋め、妻の耳や首筋に真っ赤な舌をチロチロと這わせていたのだ。

そのうち、髪を撫でていたその手が、妻の肩へと滑り降りた。それと同時に、茶髪男の舌がうなじから顎へと移動し始めた。

(やめろ……それだけはやめてくれ……)

そう茶髪男に呟いた。

キスだけは耐えられなかった。それは、ペニスを舐めさせられるよりも、中出しされるよりも辛かった。

しかし、茶髪男は、そんな私を嘲笑うかのように、妻の肩をソッと回しながら妻の顔を後に向かせようとした。

(ダメだ! 拒否するんだ! 早く顔を背けろ!)

そう妻に必死に念力を送るが、しかし、そんな願いも空しく、妻の顔はゆっくりと後に向いた。

茶髪男の唇が妻の唇に触れた。一瞬妻は戸惑い、そのまま顔を下に向けようとしたが、しかし茶髪男は妻の顔を強引に上に向かせ、妻の唇にその下品な唇を押し付けた。

(くそっ!)と、下唇を噛んだ。

激しい嫉妬に目眩を感じながら、汗ばむ拳を握りしめていると、次の瞬間、更なる衝撃が襲いかかり、一瞬にして私の脳を破壊した。

それは、想像を絶するほどの残酷なシーンだった。

なんと妻は、茶髪男の唇に向けて、自ら舌を伸ばしていたのだった。

妻の真っ赤な舌が、茶髪男のカサカサの唇の中でレロレロと動いていた。

茶髪男の舌が妻の口内を掻き回しているのならまだしも、妻の舌が意欲的に動いているというのは、あまりにも残酷すぎる現実だった。

それまでの、怒り、嫉妬、恐怖は、一瞬にして消え去り、絶望感だけが脳に真っ黒な渦を巻いていた。

いつの間にか私は、その残酷な現実を見つめながらペニスを握り締めていた。

心の中で(あぁぁぁ……)と深い溜息をつきながらそれを上下させると、心地よい快感と共に真っ黒な渦はたちまち液状化し始め、それがヘドロとなって重圧な渦を巻き始めた。

それは、絶望が快楽へと変わった瞬間だった。

ほんの数秒前までは、自殺したくなる程に追い込まれたシーンだったが、しかし今では、その卑猥に絡み合う舌と舌は、私の異常性欲をどんどんと昂らせ、気がつくと私は、タオルの上から、その熱り勃った肉棒を上下にシゴいていた。

と、その時、突然、私のすぐ真横で低い声がボソボソっと聞こえた。

「……逮捕された織田さんってのはね、ここではノブナガさんと呼ばれてたんですよ……」

ハッと慌てて振り返ると、いつの間にかサムソンが私のすぐ隣に座っていた。

「ノブナガさんは常連歴三十年のベテランでしてね……いつも、今あなたが座っているその席で、私たちにしゃぶらせてくれてたんですよ……」

サムソンはそう呟きながらジッと正面を向き、壁に埋められているテレビを見ていた。

サムソンの毛深い左手が私の太ももの上を蛇のように這い、股間に掛けていたタオルの中へと忍び込んできた。

ごつい指が私の肉棒をがっしりと握りしめた。画面では、いかにもローカルの深夜といったパチンコ店のCMばかりが垂れ流されていたが、それでもサムソンは瞬き一つせぬままそんなテレビをジッと見つめ、私の肉棒を握りしめていたのだった。

(つづく)

《←目次》《41話へ→》

サウナの重い木扉を開けると、そんなニュースキャスターの声と共に、生温い空気がモワッと溢れた。

ここのサウナは決して熱くなかった。常にコタツ程度の生暖かさに保たれていた。

当然、サウナを楽しみに来た客には物足りない温度だろうが、しかし、ここに来る客の半分以上はサウナ以外の目的があり、そんな客にとっては、この生温かい温度は適温なのであった。

サウナには、四十代と思われる短髪の中年男が一人いた。そのがっしりとした体格と異様な毛深さは、まさにサムソンの表紙に描かれているイラストのようであり、妙にソワソワしながら私の裸体をチラチラ見ているその仕草からしても、明らかにこの男はホモだった。

そんなサムソンの視線を気にしながら、私は右側の窓の席へと進んだ。

因みに、このサウナには、アクリル板で仕切られたハメ殺しの窓が左右に一つずつあった。右側の窓からは大浴場が見る事ができ、左側の窓からは露天風呂が見ることができた。いずれもサウナには必要性のない窓であり、一体何のために作られた窓なのかは定かではないが、恐らく、このサウナの性質上、覗いたり覗かれたりして楽しむ窓ではないかと予想できた。

そんな窓から大浴場を見ると、三匹の外道に囲まれながら怯えている妻の姿が見えた。

床に蹲る妻の正面にはムッチリ親父がしゃがんでいた。その右肩はコキコキと小刻みに動いており、妻にセンズリを見せつけているようだった。

妻の横には茶髪男がいた。茶髪男は勃起したペニスを妻の太ももにスリスリと擦りつけながら、何やら妻の耳元に話しかけていた。

そして妻の背後にはスキンヘッドの若者がいた。彼は違法なドラッグでもやっているのか常にケラケラと笑っており、この時もまた狂ったようにケラケラと笑いながら、蹲る妻の顔を背後から覗き込んだりしていた。

非常に危うい状況だった。今まさに、獣たちが獲物に襲い掛からんとしている一触即発の状況だった。

そんな状況をサウナの中から見ていた私は、まるでサファリパークのバスの中で、ライオンが肉の塊を貪り食っているのを見ているようだった。

「——公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたのは、自称・占い師の織田喜一郎容疑者70才で、織田容疑者は、八日午前三時半頃、昭和町二丁目のコンビニに押し入り、突然店内で陰部を突き出しながら、『触らないとお前の家族全員を呪い殺すぞ』などと男性従業員を脅した疑いがもたれています。調べに対し、織田容疑者は容疑を否認しておりますが、このおおよそ一時間前にも、事件現場から二キロ離れた路上で、織田容疑者とみられる男が全裸で奇声をあげているのが目撃されており、警察では事件との関連性を調べています」

アクリル板で仕切られたテレビで、ニュースキャスターの籠った声がボソボソと響いていた。いかにもローカル局らしい男性キャスターは寝癖がひどく、背景のセットは昭和を彷彿させるほどに古臭かった。

そんなニュースをジッと見ていたサムソンが、突然、溜め息混じりにポツリと呟いた。

「ノブナガさん、とうとう捕まっちゃいましたね……」

それは、明らかに私に語りかけていた。

こんな所でこんな男とそんな会話はしたくはなかった。

が、しかし、ここで私が何か答えなければ、気まずい雰囲気になるのは必然であり、とりあえず私は、「お知り合いですか?」と聞いてやった。

するとサムソンは「え?」と振り向き、「ノブナガさんを知らないんですか?」と、驚いた表情で聞いていた。

知るわけがない。

そう心で呟きながら「はぁ」と頷いた。

するとサムソンは突然声を潜めながら、「もしかして、ここ、初めてですか?」と聞いてきた。

「二回目ですけど……」

「ここには、出張か何かでいらっしゃってるんですか?」

「ええ……まぁ、そんなようなものです……」

そう頷くなり、サムソンは「それは失礼」と小声で呟き、慌てて私から視線を逸らした。

そんな仕草から、サムソンは生粋のホモだろうと思った。恐らくサムソンは、私がその目的でここにやってきた同類ではなく、何も知らない堅気の一般客だと思ったのだろう、だから彼は素早く身を引いたのだ。

さすが、生粋のホモはマナーが良かった。神聖なハッテン場を汚さぬというその姿勢は、どこか礼節を重んじる武道に通じるものがあり、私はそんなサムソンに、密かに清々しい好感を抱いた。

それに比べて外道は違った。誰彼見境なく性欲を放出しようとする外道は、まさに餓えた野獣であり、礼節どころかレ○プも辞さぬ狼藉ぶりだった。

そんな外道に取り囲まれた妻をアクリルの窓から覗くと、外道共は妻をどこかに連行しようとしているのか、しゃがんでいた妻を強引に立たせようとしていた。

茶髪男が妻の右手首を掴み、ムッチリ親父が妻の左手をグイグイと引っ張っていた。妻は、まるで散歩を嫌がる犬のように必死に抵抗していたが、しかし、二人の男の力には勝てず、遂にしゃがんでいた腰を浮き上がらせてしまった。

それでも妻は、中腰の姿勢のままイヤイヤと首を振り、必死に抵抗を続けていた。そんな中、妻の背後にいたスキンヘッドの若者だけは、中腰に屈んだ妻の尻の裏を覗き込みながらニヤニヤと笑っていたのだった。

茶髪男は妻の右手を引っ張りながら、もう片方の手を露天風呂へと続くサッシに伸ばした。

そこがガラガラっと開かれ外気が雪崩れ込んできた。外気は一気に真っ白な湯気となり、広い浴場は一瞬にしてホワイトアウトと化した。

妻の姿を見失った私は焦った。慌てて立ち上がると、露天風呂が覗ける窓側に向かって走り出した。

そんな私の突然の慌て様に、驚いたサムソンが、「地震ですか!」と、トンチンカンな事を聞いてきた。

私はそんなサムソンを無視し、アクリル窓の真横の席に腰を下ろした。そして窓に顔を押し付け、薄暗い露天風呂に目を凝らした。

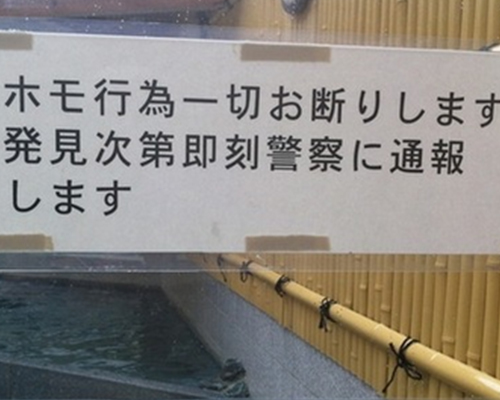

窓には張り紙がべたりと貼り付けられていた。そこには、サムソンの「地震ですか!」よりもトンチンカンな事が書かれており、私は必死に窓を覗き込みながらも、思わず「アホか」と笑ってしまった。

そんな窓の向こう側に妻が現れたのは、それから三分ほどしてからだった。

その三分の間、窓に顔を押し付けながら沈黙していた私の心臓は、まるで壊れた玩具のように激しい鼓動を打っていた。

両手を拘束されながら連行される妻は、庭石で囲まれた露天風呂の縁に座らされた。

そこは、丁度このアクリル窓の真正面だった。今から始まる残酷ショーを鑑賞するには、ここは最高の場所だったが、しかしそれは、逆に考えれば妻からも私が丸見えということでもあった。

自分の存在を妻に隠しておきたかった私は、慌ててサウナの壁に身を寄せ、恐る恐る窓の端からソッと覗いた。

露天風呂の縁に座らされた妻は、再び三人の外道に囲まれていた。三人は、ニヤニヤと不敵な笑顔を浮かべながら妻に何かを話しかけていたが、しかし妻は、浴槽の湯をジッと見つめたまま黙っていた。

そんな妻の顔からは表情が消えていた。その顔は人形のように動かず、その目は幽霊のように冷たかった。

これほど過酷な状況の中、そのような無表情でいられるというのは、妻が完全に堕ちたという証だった。

去年の暮れ、小金井の廃墟屋敷で開催された、『2015村井コレクション』の会場において、SM界の巨匠・村井法善次時常が語っていたことだが、村井曰く、「真のマゾヒストというのは、羞恥、苦痛、屈辱に対して、やたらとギャーギャー騒がない」らしく、「被虐の快楽を悟った者は、廃人の如く静かにその絶望を楽しむものである」らしい。

事実、その会場では、村井が調教した奴隷女が披露されたが、その女は、大勢のギャラリーが見ている前で緊縛され、浣腸の挙句に汚物を吹き出したが、それでも顔色ひとつ変えなかった。更に、屈強な黒人男性四人に取り押さえられ、目を背けたくなるような陵辱を受けては、その剥き出された秘部に残虐な危害を散々加えられていたが、しかし女は、終始、人形のように表情を消し、唸り声ひとつ上げないまま、その羞恥、苦痛、屈辱の全てを受け入れていた。

あの時の奴隷女の冷たい顔と、今の妻の人形のようなその顔は同じだった。

かといって、妻はあの奴隷女のように、まだ完全に悟ったわけではない。現時点では絶望の谷底に堕ちたというだけであり、被虐の快楽を悟るまでには至っていなかった。

しかし、妻がそんな悟りを開くのも時間の問題だった。

それは、今回の調教が、今までのような甘いものではないからだ。

ここはまさに、血肉を貪り食う外道共が蠢く強欲地獄だった。例え膣が裂けようとも、例え肛門が破裂しようとも、外道共は己の欲望が尽きるまで妻の内臓を貪り食うであろう。

それほど過酷な調教は、早々と妻を変えてしまうはずだった。

なぜならこの女は、異常性欲者の夫を持つ妻だからだ。普通の妻として生きながらも、しかしその内面には、私と同じヘドロのような変態性欲が潜んでいるからだった。

そんな事を考えながら、氷のように固まった妻の顔を見ていた。その氷が溶けた時の妻の変貌を楽しみにしながら、アクリル窓の隅でジッと身を潜めていた。

三人の外道は、相変わらず下衆な笑みを浮かべながら、何やら必死に妻に話しかけていた。

そんな外道に取り囲まれていた妻は、左腕で乳首を隠し、右手で股間を隠すという全く無駄な防御をしながら、ジッと黙って項垂れていた。

三人の外道は、まだ誰も妻の体には触れていないようだった。妻の緊張を解そうとしているのか、三人は必死になって妻に話しかけていた。

しかし、三人の視線は妻の身体中をいやらしく舐め回していた。恐らく三人は、どうでもいい事を妻に話しかけ、そうしながらも密かに妻を視姦し、プレイ前の高揚感を高めているに違いなかった。

だから、私も負けずに妻を視姦した。

妻の柔らかい体を押し広げ、妻の陰部に漂う甘い香りを存分に嗅ぎ、そしてそこからヌルヌルと溢れる甘蜜をテロテロと舐めるといった、そんな妄想を悶々と繰り広げた。

しかし、そう視姦しながらも、あのクラゲのような妻の柔肌を、今から実際にあの三人が弄ぶのかと想像すると、たちまち私の全身の毛が逆立った。あの、私しか知らない妻の陰部の甘い香りや、ヌルヌルと舌に絡みつく甘蜜の感触を、今からあの外道共も愉しむのだろうと思うと、強烈な嫉妬が湧き上がり、凄まじい焦燥感に駆られた。

再び絶望の底に突き落とされた私は、またしても、(今なら間に合う、今なら間に合う)と繰り返し呟きながら、あの状況からどうやって妻を救い出そうかと考えていた。

しかし、そう焦りながらも私のペニスは狂ったように勃起していた。焦れば焦るほどペニスはヒクヒクと痙攣し、その度に、股間に掛けていたタオルが、糸で引っ張られているかのようにツンツンと跳ねた。

ふと見ると、いつの間にかムッチリ親父の手が、妻の太ももの上にあった。まるでどこかのスケベ社長が、「この後、メシでも食いに行かないか」と、若いキャバ嬢を誘っているかのように、そこをスリスリと摩っていた。

それに合わせ、スキンヘッドの指が妻の乳房に伸びた。スキンヘッドは、項垂れる妻の真正面に立ち、勃起したペニスを妻の顔に突きつけていた。ニヤニヤと笑いながら妻を見下ろし、人差し指の先で妻の乳首をコリコリと転がしていた。

(来るぞ……いよいよだぞ……)

そう覚悟を決めながら、カラカラに乾いた喉に唾をゴクリと飲み込むと、妻の背後でしゃがんでいた茶髪男が、いきなり妻の後頭部を撫で始めた。まるで子供の頭を『いいこ、いいこ』と撫でるかのようにしながら、妻の耳元に何かコソコソと囁き始めた。

しかし、よく見ると、それは囁いているのではなかった。茶髪男は妻のうなじに顔を埋め、妻の耳や首筋に真っ赤な舌をチロチロと這わせていたのだ。

そのうち、髪を撫でていたその手が、妻の肩へと滑り降りた。それと同時に、茶髪男の舌がうなじから顎へと移動し始めた。

(やめろ……それだけはやめてくれ……)

そう茶髪男に呟いた。

キスだけは耐えられなかった。それは、ペニスを舐めさせられるよりも、中出しされるよりも辛かった。

しかし、茶髪男は、そんな私を嘲笑うかのように、妻の肩をソッと回しながら妻の顔を後に向かせようとした。

(ダメだ! 拒否するんだ! 早く顔を背けろ!)

そう妻に必死に念力を送るが、しかし、そんな願いも空しく、妻の顔はゆっくりと後に向いた。

茶髪男の唇が妻の唇に触れた。一瞬妻は戸惑い、そのまま顔を下に向けようとしたが、しかし茶髪男は妻の顔を強引に上に向かせ、妻の唇にその下品な唇を押し付けた。

(くそっ!)と、下唇を噛んだ。

激しい嫉妬に目眩を感じながら、汗ばむ拳を握りしめていると、次の瞬間、更なる衝撃が襲いかかり、一瞬にして私の脳を破壊した。

それは、想像を絶するほどの残酷なシーンだった。

なんと妻は、茶髪男の唇に向けて、自ら舌を伸ばしていたのだった。

妻の真っ赤な舌が、茶髪男のカサカサの唇の中でレロレロと動いていた。

茶髪男の舌が妻の口内を掻き回しているのならまだしも、妻の舌が意欲的に動いているというのは、あまりにも残酷すぎる現実だった。

それまでの、怒り、嫉妬、恐怖は、一瞬にして消え去り、絶望感だけが脳に真っ黒な渦を巻いていた。

いつの間にか私は、その残酷な現実を見つめながらペニスを握り締めていた。

心の中で(あぁぁぁ……)と深い溜息をつきながらそれを上下させると、心地よい快感と共に真っ黒な渦はたちまち液状化し始め、それがヘドロとなって重圧な渦を巻き始めた。

それは、絶望が快楽へと変わった瞬間だった。

ほんの数秒前までは、自殺したくなる程に追い込まれたシーンだったが、しかし今では、その卑猥に絡み合う舌と舌は、私の異常性欲をどんどんと昂らせ、気がつくと私は、タオルの上から、その熱り勃った肉棒を上下にシゴいていた。

と、その時、突然、私のすぐ真横で低い声がボソボソっと聞こえた。

「……逮捕された織田さんってのはね、ここではノブナガさんと呼ばれてたんですよ……」

ハッと慌てて振り返ると、いつの間にかサムソンが私のすぐ隣に座っていた。

「ノブナガさんは常連歴三十年のベテランでしてね……いつも、今あなたが座っているその席で、私たちにしゃぶらせてくれてたんですよ……」

サムソンはそう呟きながらジッと正面を向き、壁に埋められているテレビを見ていた。

サムソンの毛深い左手が私の太ももの上を蛇のように這い、股間に掛けていたタオルの中へと忍び込んできた。

ごつい指が私の肉棒をがっしりと握りしめた。画面では、いかにもローカルの深夜といったパチンコ店のCMばかりが垂れ流されていたが、それでもサムソンは瞬き一つせぬままそんなテレビをジッと見つめ、私の肉棒を握りしめていたのだった。

(つづく)

《←目次》《41話へ→》